学校生活が終わるたびに増えていく教科書。「もう使わないけれど、どうしたらいいの?」と悩んでいませんか?

教科書は思い出や復習用として取っておく場合もありますが、適切に整理しないとスペースを圧迫してしまいます。

この記事では、古い教科書をスッキリ収納する方法や、学年別の整理アイデアを紹介します。効率的な収納方法を活用して、快適な学習環境を整えましょう。

古い教科書の整理に必要なアイデア

使い終わった教科書はどうする?

使い終わった教科書は、思い出として取っておくか、次の世代に活用してもらう方法があります。すぐに処分するのではなく、整理しておくと便利です。

整理のための収納ケース選び

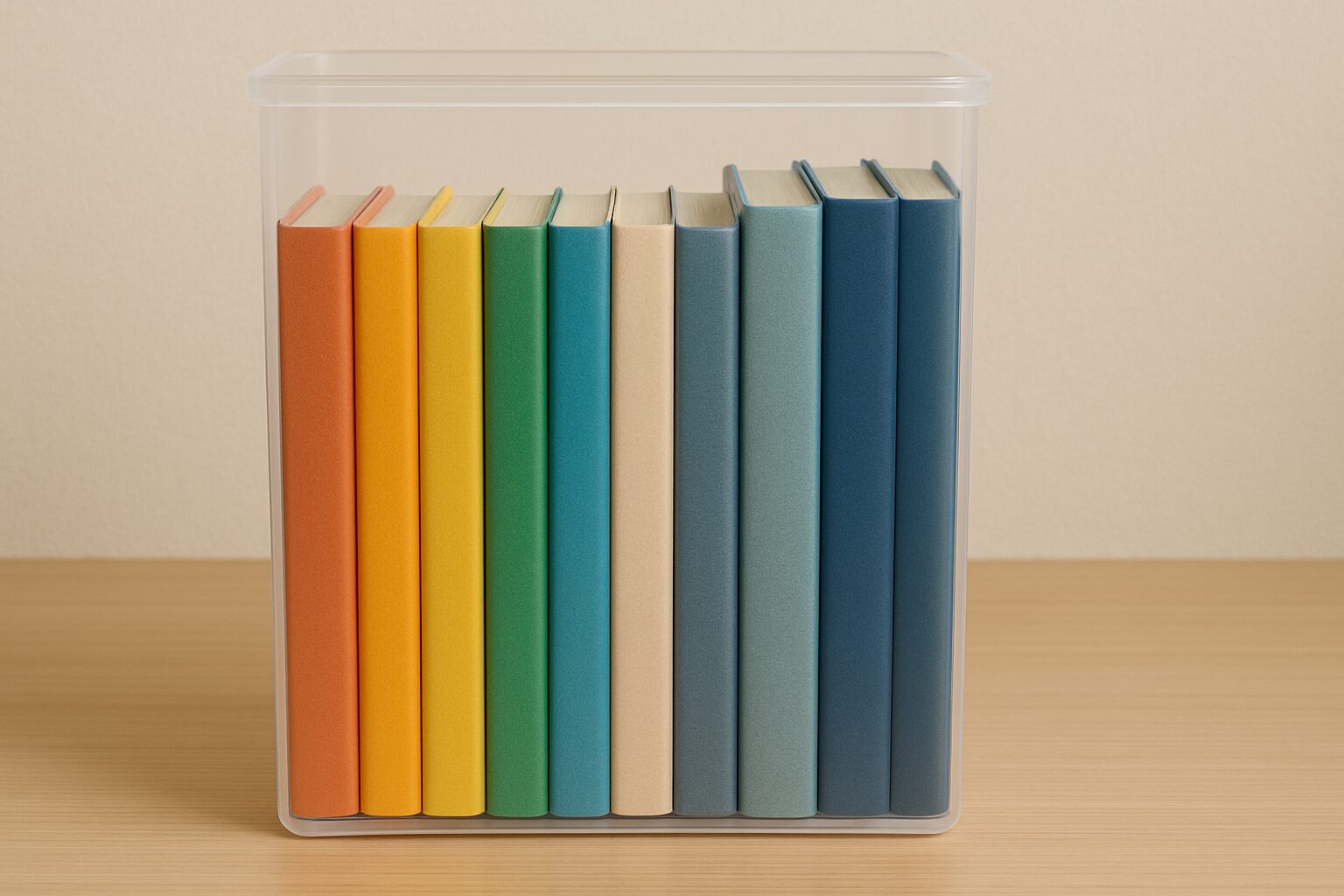

教科書を効率的に収納するには、サイズや種類に合った収納ケースを選ぶことが重要です。引き出し式ボックスや立てて収納できるファイルケースがおすすめです。

100均アイテムでできる収納法

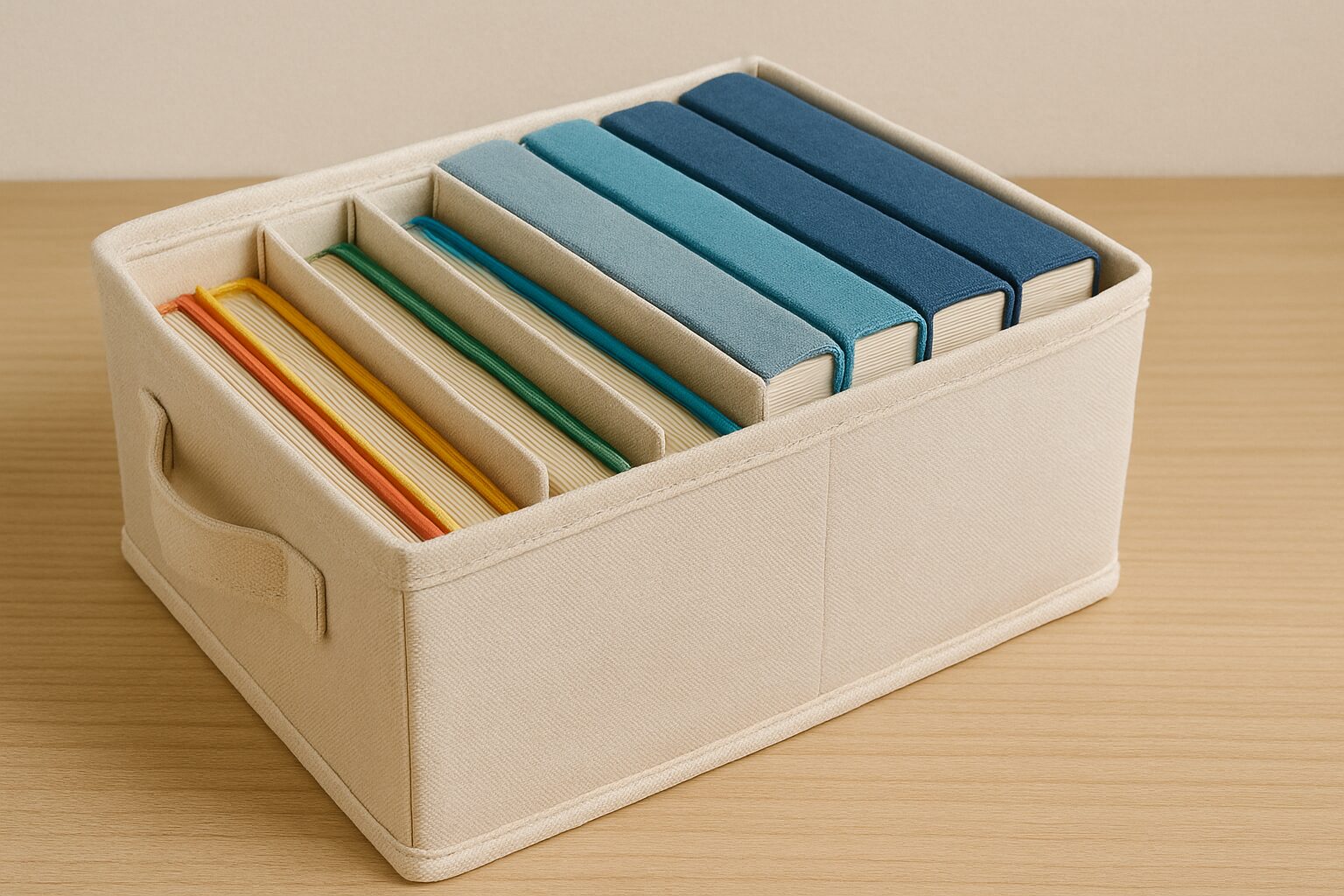

100均の収納ボックスやブックスタンドを活用すれば、手軽に整理できます。仕切り付きのケースを使うと、学年別や教科別に分けやすくなります。

学年別の教科書整理方法

中学生向けの整理法

中学生の教科書は科目が多くなるため、効率的な収納方法を考えることが重要です。

仕切り付きの収納ボックスや書類ケースを活用し、科目ごとに分けて収納すると、必要な教科書をすぐに見つけることができます。

また、教科ごとに異なる色のラベルをつけると、より分かりやすくなります。

さらに、使用頻度の高い教科書は手前に、あまり使わないものは奥に置くことで、勉強の際にストレスなく取り出せるようになります。

毎学期ごとに整理する習慣をつけることで、常にすっきりした収納を保つことができるでしょう。

高校生の効率的な保管アイデア

高校生になると、受験用の教材や参考書が増えてきます。

そのため、過去の教材と今使う教材をしっかりと分類し、頻繁に使うものは取り出しやすい場所に収納しましょう。

本棚の一部を「受験用」「授業用」「過去の教材」といったカテゴリに分けて整理することで、必要なものをすぐに取り出せるようになります。

また、ファイルボックスを活用してノートやプリント類をまとめておくと、試験前の復習がスムーズになります。

引き出しや収納ボックスを活用し、机の上をできるだけ整理することも、集中力アップにつながります。

大学生のためのブック収納法

大学生は専門書が多くなり、大量の本を整理する必要があります。

そこで、本棚やブックスタンドを活用し、必要なものをすぐ取り出せるようにすることが大切です。

科目ごとに本を分類し、よく使うものは手元に、あまり使わないものは高い棚や別の収納スペースに保管するのがおすすめです。

また、電子書籍が利用できる場合は、紙の書籍を減らし、デジタル化を進めるのも一つの方法です。

さらに、教科書を売ったり譲ったりすることで、スペースを有効活用しながら新しい教材のための収納スペースを確保することができます。

教科書の整理と保管の工夫

ファイルでまとめる教科書管理

ファイルやバインダーを使うことで、プリント類や教科書の一部を整理しやすくなります。科目ごとに色分けすると、さらに使いやすくなります。

仕切りを使ったボックス収納

収納ボックスに仕切りをつけることで、教科ごとに整理でき、取り出しやすさも向上します。

出し入れしやすい収納方法とは

ブックエンドを活用したり、キャスター付きの収納ボックスを使用することで、出し入れしやすい環境を作れます。

不要な教科書の処分方法

リサイクルするアイデア

不要になった教科書は、リサイクルショップや古本屋で引き取ってもらうのも一つの方法です。紙の資源としてリサイクルに出すことも可能です。

友人や知人に譲る方法

後輩や知人に譲ることで、無駄なく活用できます。特に参考書などは喜ばれることが多いです。

子どもと一緒にできる教科書整理

子育てと教科書の片付け

子どもと一緒に整理することで、片付けの習慣を身につけさせることができます。

親が率先して整理方法を示すことで、子どもは自然と片付けの大切さを学びます。

特に、学年ごとに教科書を整理する方法を教えたり、自分で管理できるように工夫すると、子どもの自主性を育むことにもつながります。

また、ラベルを貼って収納場所を決めると、整理整頓がしやすくなります。

春休みに実行したい整理法

新学期が始まる前の春休みは、不要な教科書を整理する絶好のタイミングです。

春休みを利用して、次の学年に向けて必要な教科書と不要なものを分類しましょう。

学用品やノート類も一緒に整理すると、よりスムーズに新学期を迎えられます。

子どもと一緒に整理することで、学年の振り返りをしながら、必要なものを選ぶ力も育まれます。

また、春休みのうちにリサイクルショップに持ち込んだり、譲る準備をしておくと、スムーズに手放すことができます。

学習環境を整えるための工夫

机周りをスッキリさせることで、学習効率を向上させることができます。

教科書やノートを取り出しやすい位置に配置し、よく使うものは手の届く範囲に置くのがポイントです。

また、収納ボックスやファイルケースを活用し、カテゴリごとに整理すると、どこに何があるのか一目でわかります。

さらに、机の上に必要以上のものを置かないようにすることで、集中力を維持しやすくなります。

定期的な整理を習慣づけることで、快適な学習空間をキープできるでしょう。

教科書収納を楽にするアイテム

便利なスタンドの活用

ブックスタンドを活用することで、教科書を立てて収納し、取り出しやすくできます。

ボックスや箱の効果的な使い方

ボックスを活用することで、不要な教科書と必要な教科書を分けて整理できます。

学用品との一体管理

文房具やノートと一緒に収納することで、学習の際に必要なものをすぐに取り出せます。

教科書収納を楽しむ方法

デコレーションやラベルを活用し、楽しく整理することで、片付けが習慣化しやすくなります。

学習のための教科書整理技術

復習を効率化する収納法

復習に必要な教材をすぐに取り出せるよう、アクセスしやすい場所に収納しましょう。

必要な教材をすぐに取り出す工夫

収納ボックスにラベルをつけることで、どこに何があるか一目でわかるようになります。

教科と学年に応じた管理方法

学年ごとに整理することで、過去の教科書を見返す際にも便利になります。

まとめ

教科書の整理には、収納ケースや100均アイテムを活用することで手軽に実践できます。

例えば、引き出し式のボックスを活用すれば、教科別や学年別に整理でき、必要なときにすぐ取り出せるようになります。

また、透明な収納ケースを使用すれば、中身が一目でわかり、探す手間が省けます。

学年別や学習スタイルに合わせた収納方法を工夫することで、快適な学習環境を整えることが可能です。

さらに、収納場所を決めてラベリングすることで、整理整頓の習慣がつき、継続的に整理しやすくなります。

例えば、「現在使用中」「過去の教材」「復習用」などのカテゴリーに分けると、より管理しやすくなります。

不要な教科書はリサイクルしたり、後輩に譲ることで有効活用しましょう。

特に受験用の参考書や問題集は、次の受験生にとって貴重な資料となるため、友人や知人に譲るのも良い方法です。

また、紙の教科書をデジタル化することで、物理的な収納スペースを減らすことも可能です。

スキャナーアプリを活用して電子データとして保存すれば、必要なときにスマートフォンやタブレットで閲覧でき、持ち運びも簡単になります。

こうした工夫を取り入れることで、より効率的な教科書整理が実現できます。